-

カテゴリ:カテゴリなし

情報の授業(総合学習)1・2年8回目、3年7回目 -

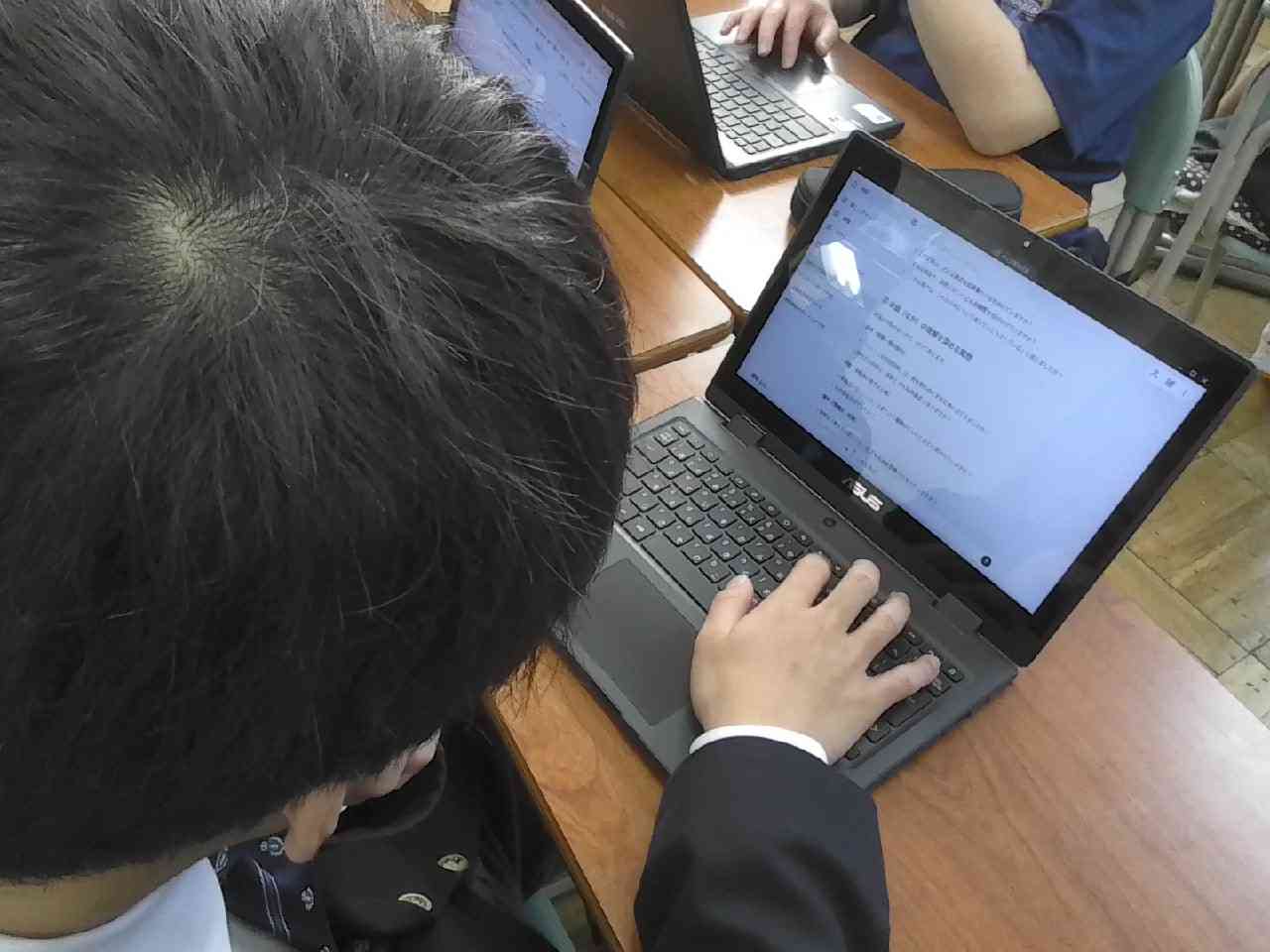

1/9(金)に情報の授業を行いました。1年生は、生成AIを活用し、情報の整理・分析・まとめの仕方を学ぶ(効果的なプレゼン資料を作成する力を身につけさせる)ことを目的とし、小学生に1年間の探究学習「ありたい自分・なりたい自分」の発表をするための準備をしました。効果的なプレゼン資料を作成するために、それぞれ作成途中の資料(GoogleスライドやCanvaスライド)に足りない視点や新たな視点を生成AIにアドバイスをもらいながらブラッシュアップしていました。

2年生は情報の構造化・レポートの構成を学ぶ(簡易テーマに基づき、レポートの構成~概要・目的・方法・データ・考察・まとめ~を整理させる)ことを目的とし、生成AIとやり取りをしながら複数のレポート資料の構成(序論・本論・結論)について理解したり、概要をまとめたりすることを行いました。最後に、自分の担当しているレポート資料の構成について、仲間に伝えることで理解を深めました。

3年生は、情報のまとめとして自分が創造した社会貢献システムについて、デジタル資料として形に残すことを目的とし、年間を通して作成した小論文をポスターにしました。GeminiやChatGPT,Canvaを使いながらポスターを作成しました。一度の出力ではうまくいかずに何度もプロンプトを修正しながら再生成したり、文字化けしている画像をスライドに貼り付け、テキスト挿入で文字を修正したりするなどの工夫が見られました。さらに感心したことは、先生に言われることなく、文字をオリジナルの色に合わせるために、スポイトで文字色や背景色を編集していたことです。このように、自分で課題解決しようとする生徒も育っています。さすが3年生です。

公開日:2026年01月13日 10:00:00

更新日:2026年01月13日 12:43:46

-

カテゴリ:カテゴリなし

冬季休業中 校内研修会 -

明日からいよいよ3学期が始まります。新年になり、新しい気持ちで登校してくれる生徒のみなさんに和えるのが楽しみです。

さて、先生たちは冬休み中も研修を行っています。昨日はLDXの視察に行かせてもらった千葉県の学校の伝達講習や、授業づくりの再確認、会の最後には教科ごとに先生たちが集まって今月末の公開授業に向けた授業づくりを行いました。

公開日:2026年01月07日 15:00:00

更新日:2026年01月08日 16:18:00

-

カテゴリ:カテゴリなし

学習科学青山研究所2025年度研究会への参加について -

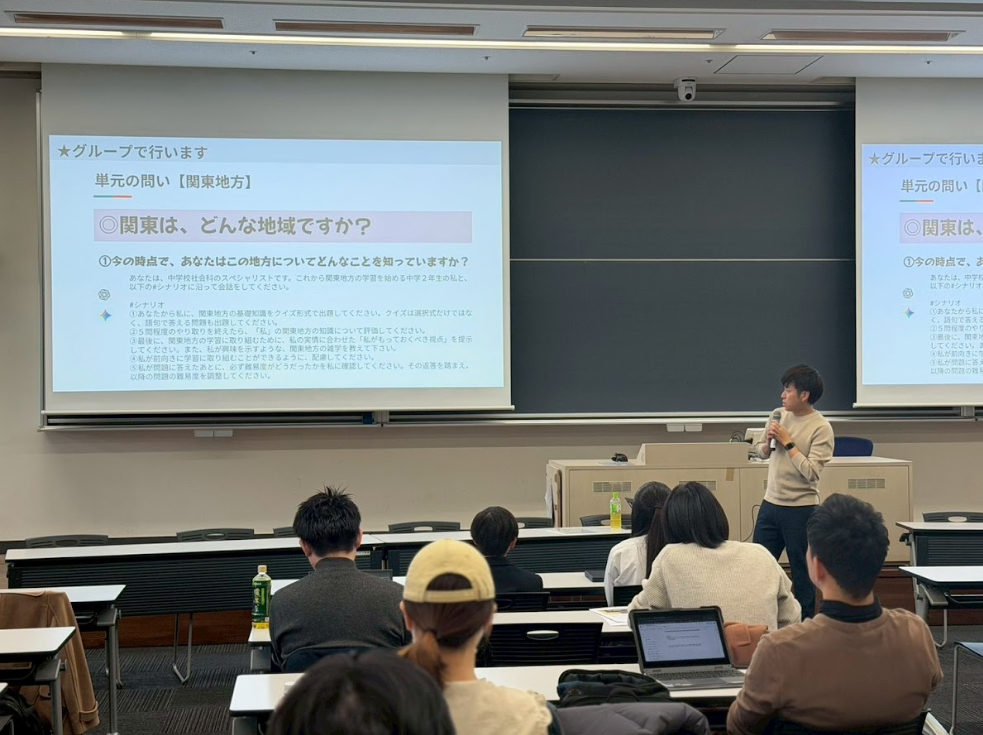

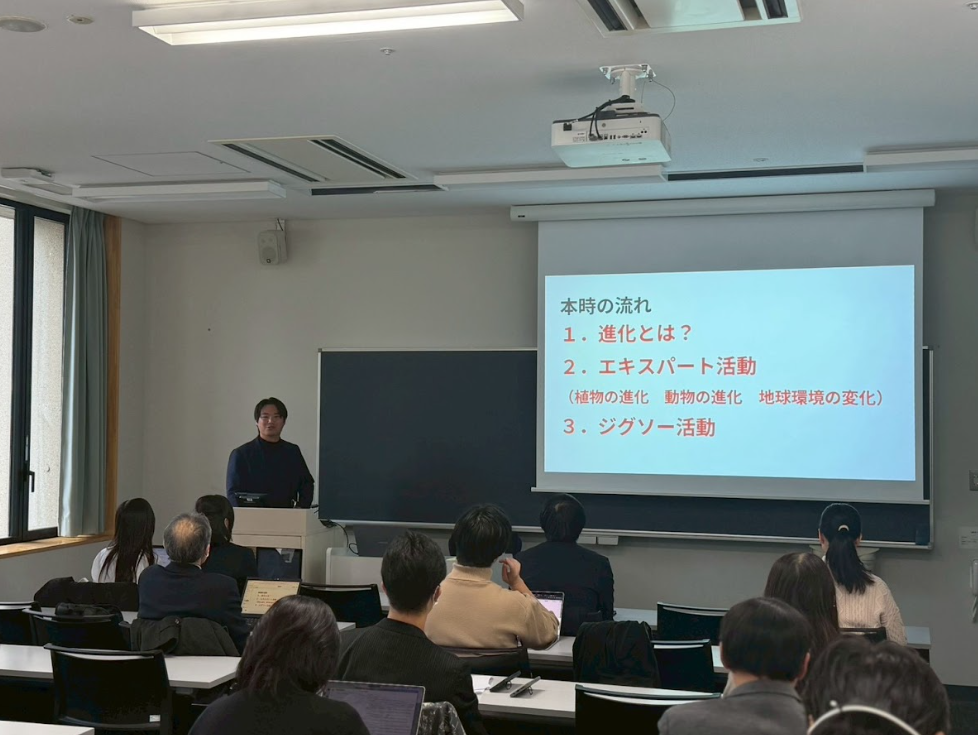

12月20日(土)、本校生徒6名(1年生3名、2年生3名)が、青山学院大学で行われた研究会に参加しました。本研究会は、約2年間にわたり本校が生成AIパイロット校として取り組む中でご支援いただいた、青山学院大学・益川弘如先生の発案により実現しました。

本研究会では、「生成AIはいかにして生徒の思考と対話を深めるのか」をテーマに、模擬授業や生徒自身によるパネルディスカッションが行われました。学校の教員、教職を目指す大学生、研究者など、さまざまな立場の参加者が集い、「AIと仲間と学び合う」これからの授業の在り方について意見を交わしました。第1部では、中野中学校が生成AIパイロット校として歩んできた2年間の取組や、学びのスタンダード、デザインプロンプトについて紹介しました。

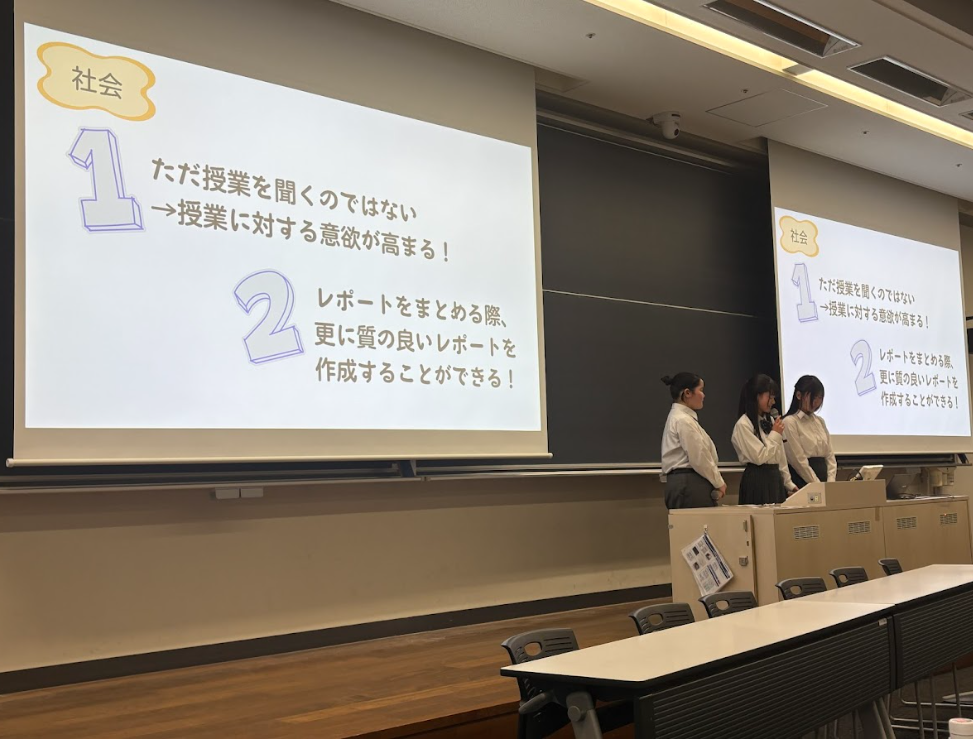

第2部では、本校教員3名(社会・理科・英語)が、デザインプロンプトを活用した授業を実施しました。各教室には大学生や教員、企業関係者など約30名が参加し、その中で本校生徒6名も真剣に授業に取り組む姿が見られました。

第3部では、本校2年生3名が、各教科における生成AI活用の実践について発表しました。分かりやすいスライドと豊かな表現力で、自分たちの学びを堂々と伝える姿が印象的でした。最後には1年生3名も加わり、パネルディスカッションを行い、参加者からの質問にもしっかりと答えていました。

今回の公立中学校と大学との連携は、生徒にとっても教員にとっても大変貴重な経験となりました。また、この取組を通して、教職を目指す大学生が増えたり、教師という仕事の魅力を感じてもらえたりすることを願っています。

本研究会の実現にご尽力いただいた益川先生、大学生の皆さん、中野中学校の先生方、そして生徒の皆さんに、心より感謝申し上げます。

公開日:2025年12月23日 15:00:00

更新日:2025年12月23日 16:07:25

-

カテゴリ:カテゴリなし

11/12(水)3年生国語公開授業 -

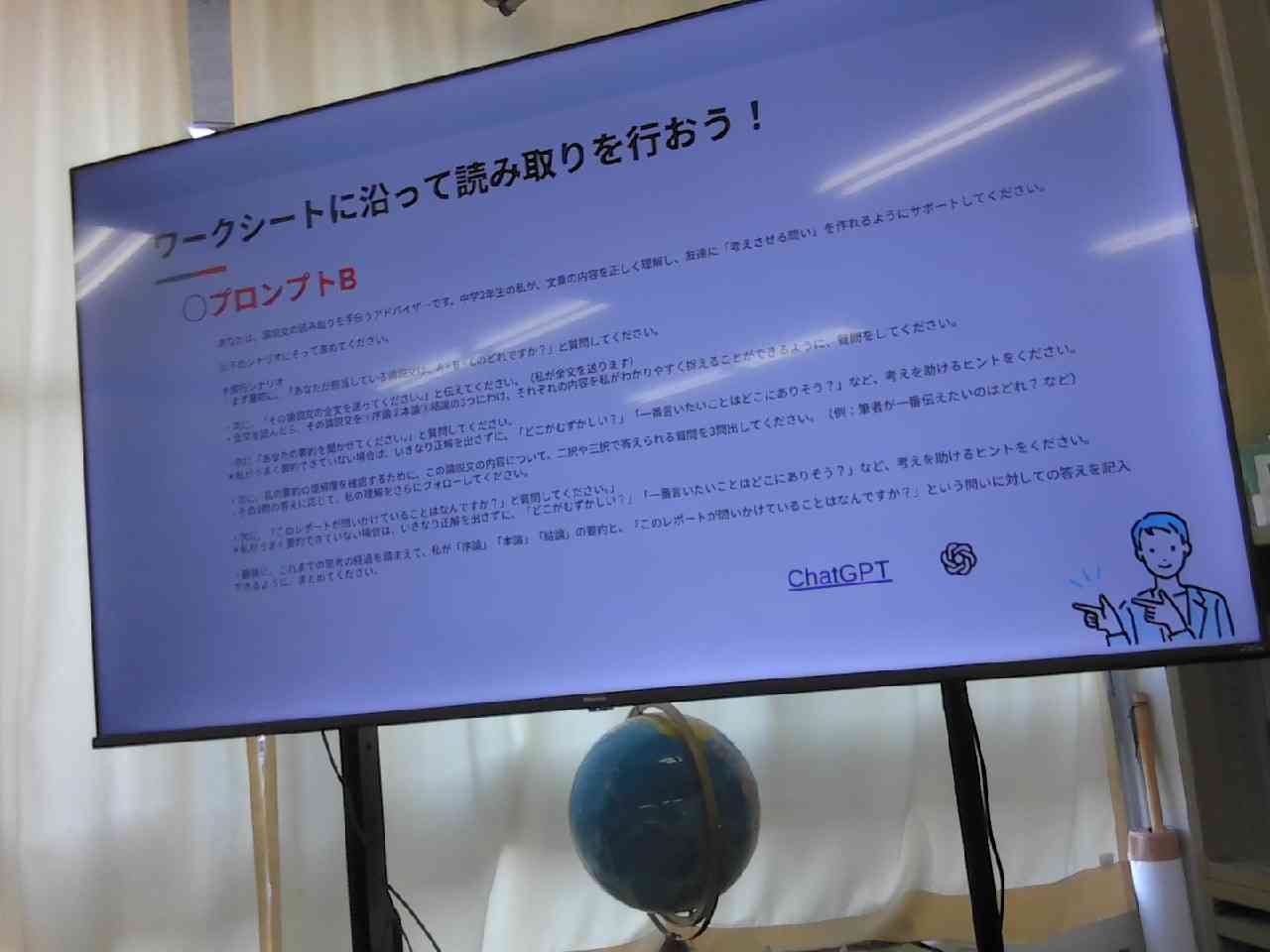

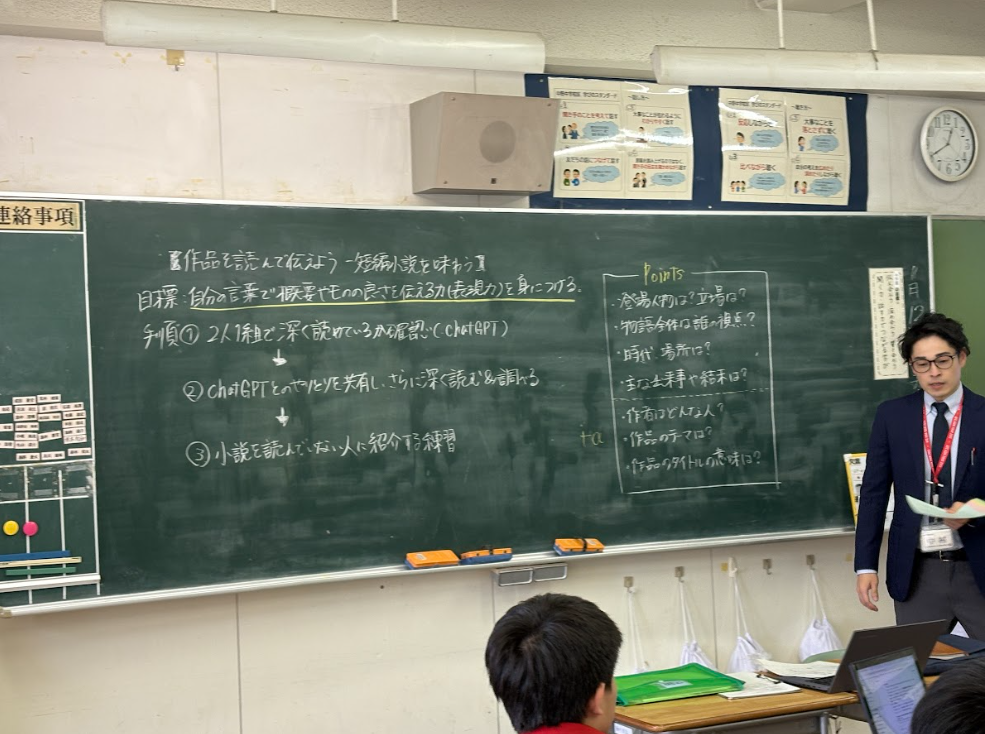

11月12日(水)、3年生国語中村教諭の授業を枚方市教育委員会様および教育ICT情報誌『チエルマガジン』様に公開しました。当日は、枚方市教育長様をはじめ教育委員会の方々、さらに「チエルマガジン」様の取材チーム数名にご参観いただきました。

単元は「作品を読んで伝えよう—短編小説を味わおう」で、本時の目標は「自分の言葉で概要や作品の良さを伝える表現力を身につける」ことでした。前時では、4つの短編小説の中から自分で選んだ作品を読み取り、本時はその内容をもとにペアでエキスパート活動(ジグソー法)を行いながら、さらに読み深める時間としました。

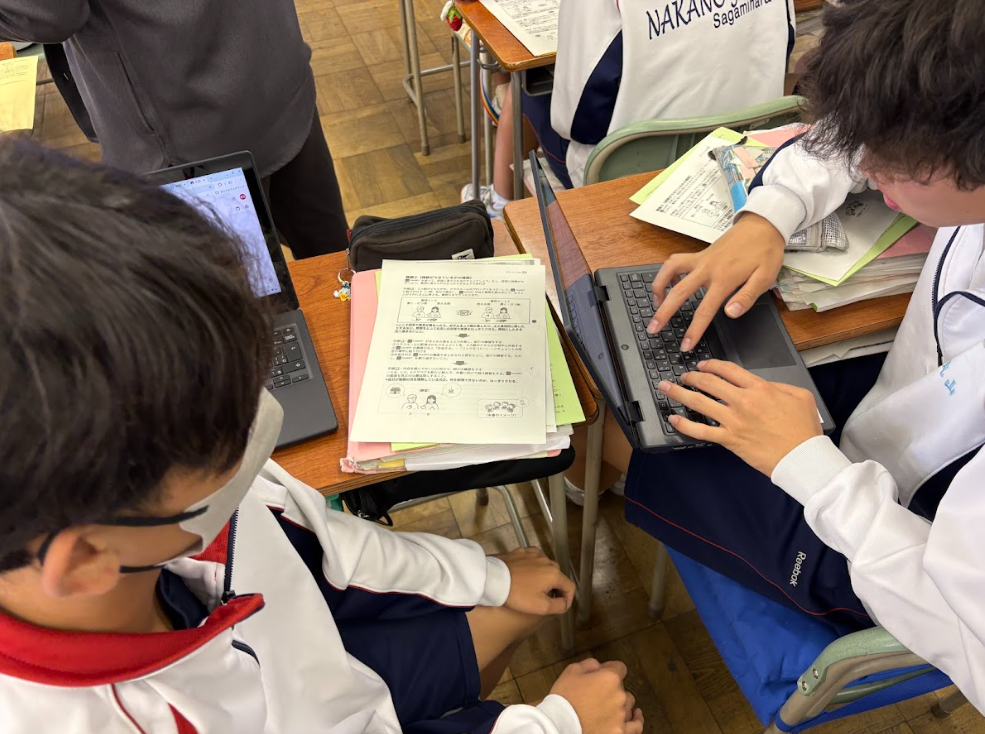

生徒たちは、ペアとの対話に加え、生成AIから提示される質問に答える中で理解を深めていきました。授業者があらかじめ組み込んでおいたデザインプロンプトによって、AIが投げかける問いが生徒の思考を促し、ペア同士の対話の必然性を生み、再読へと導くよう巧みに設計されていました。

授業の最後には、別の小説を読んだ生徒とペアを組み、自分の言葉で作品の概要を説明しました。ここが授業の最大のポイントでした。生成AIや仲間との対話で得た気づきを自分の中に整理し、再構築できていなければ、相手にしっかりと伝えることはできません。まさに、本時の目標達成に向けた学びの道筋が自然と見える、見通しのよい授業となっていました。

公開日:2025年11月22日 09:00:00

更新日:2025年11月22日 13:31:47

-

カテゴリ:カテゴリなし

第3回 公開授業研究会(4校時) -

10月31日(金)、今年度3回目の公開授業研究会を行いました。全国各地より140名以上の方々にお越し頂きました。

ここでは公開された授業の様子と、そのねらい等についてお知らせします。4校時(3クラス公開)

国語

【ねらい】目的(相手が来てくれるように)に応じて、案内文の項目や構成を考え、説明できるようにする。

生成AI活用の目的:

【課題解決・対話的学習】Geminiとのやり取りを通して、目的や相手に応じた項目や構成を考える手立てとしました。自分が考えた項目以外にどのような項目が出てくるか、その項目は体験に参加してもらうという目的に対して、必要であるかなどを考えさせることで、ねらいにせまれるようにしました。英語

【ねらい】イベントスタッフになったつもりで、ユニバーサルデザイン製品について知らない人に、詳しく使い方や特徴を伝えることができる。

生成AI活用の目的:

【語彙力・表現力育成】詳しく伝えるための語彙獲得するための補助として活用しました。美術

【ねらい】墨の濃淡・筆の技法と工夫でテーマの表現を追求する。

生成AI活用の目的:

【文章添削・校正・評価】

ChatGPTに作品を評価してもらい、より良くするためのアドバイスをもらうときに活用しました。

【課題解決・対話的学習】・【多面的な見方、多角的な考え方】

chatGPTからの評価・返答をうけて自分の課題に気づき、対話を繰り返す中で作りたいものを明確にするときに活用しました。また、制作者は表現方法をChatGPTに入力し、表現方法の工夫や改善の多面的・多角的な考えを受け入れながら制作を進めていきました。公開日:2025年11月01日 15:00:00

更新日:2025年11月04日 18:27:29

-

カテゴリ:カテゴリなし

第3回 公開授業研究会(5校時) -

10月31日(金)、今年度3回目の公開授業研究会を行いました。全国各地より140名以上の方々にお越し頂きました。

ここでは公開された授業の様子と、そのねらい等についてお知らせします。5校時(3クラス公開)

数学

【ねらい】標本調査と全数調査について双方の利点・欠点を理解し、根拠を持って適切に使い分けることができるようになる。

生成AI活用の目的:

【個別最適化】生徒がChatGPTに質問し、自分の理解度に合わせた説明や例を得ることで、学びを個別に深めるよう支援しました。

【多面的な見方】ChatGPTに複数の場面での適切な調査方法を問うことで、異なる視点(効率・正確性・目的)から考える力を育てようと試みました。家庭科

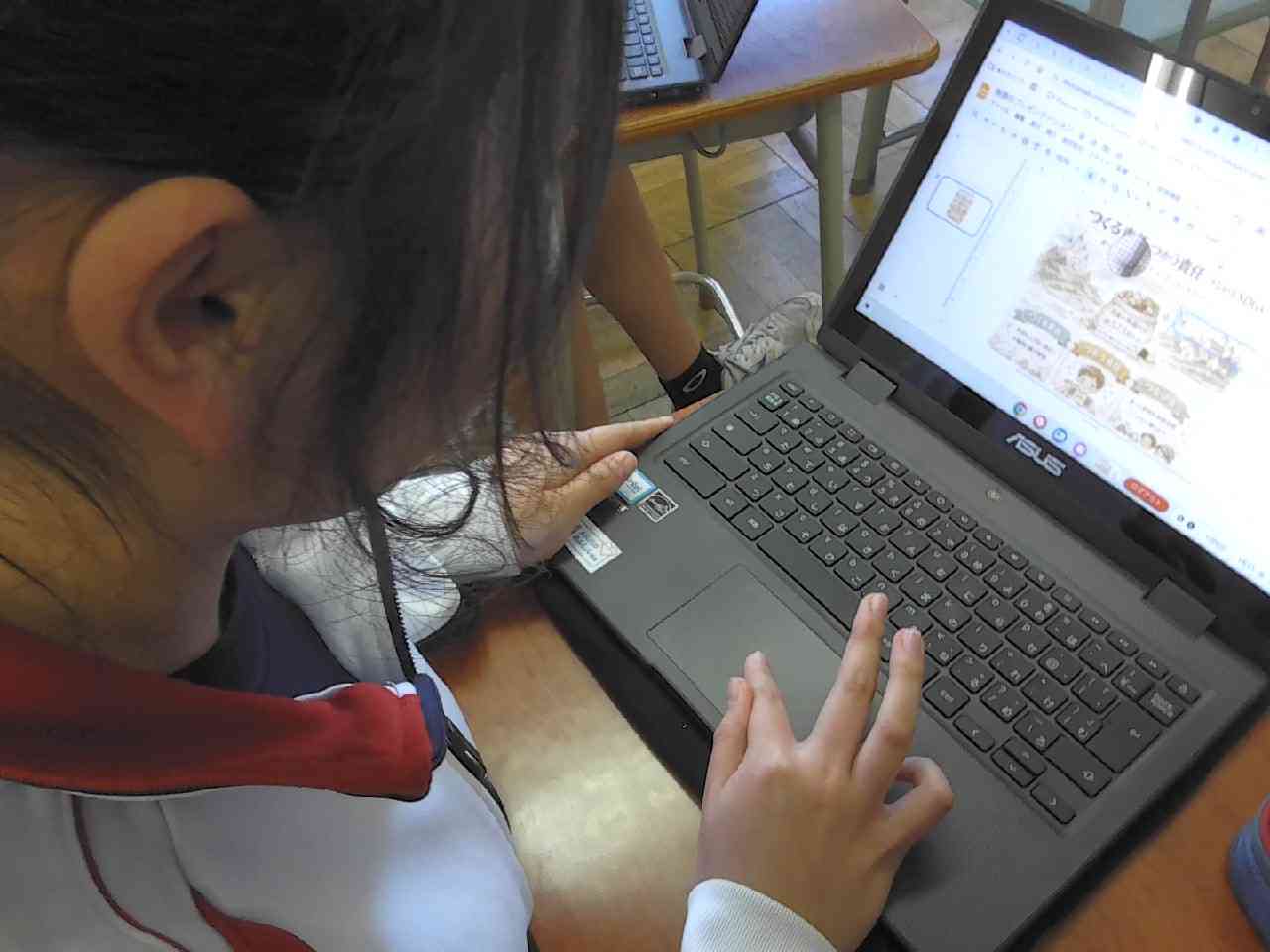

【ねらい】幼児の年齢と心身の発達に応じたおもちゃを製作する。

生成AI活用の目的:

【課題解決・対話的学習】,【多面的な見方、多角的な考え方】GeminiのGem機能を活用し、製作途中の作品のアドバイスを求めるときに活用しました。

【評価】GeminiのGem機能を活用し、製作途中の作品の評価を行うときに活用しました。社会

【ねらい】政治において、メディアは私たちとどのように関わっているか説明できる。

生成AI活用の目的:

【課題解決・対話的学習】、【多面的な見方、多角的な考え方】学習内容に対して、生成AIとの対話を通してアドバイスをもらい、多面的・多角的な見方や考え方を養おうと考えました。公開日:2025年11月01日 15:00:00

更新日:2025年11月04日 18:27:40

-

カテゴリ:カテゴリなし

第3回 公開授業研究会(3校時) -

10月31日(金)、今年度3回目の公開授業研究会を行いました。全国各地より140名以上の方々にお越し頂きました。

3校時(4クラス公開)

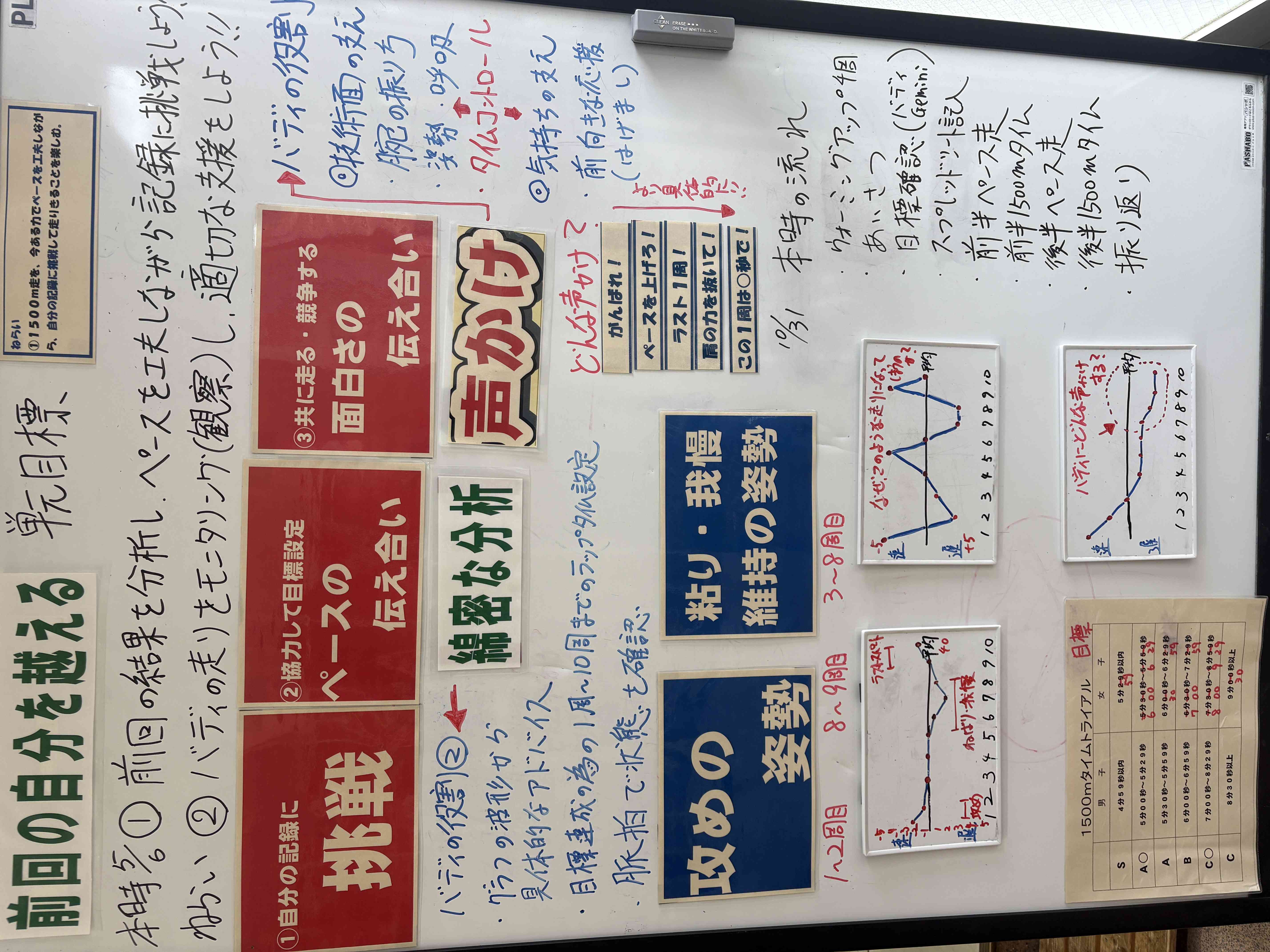

保健体育:

【ねらい】

(1)前回の結果を分析し、ペースを工夫しながら記録に挑戦しよう。

(2)バディの走りをモニタリングし、適切な支援をしよう。

生成AIの活用目的:

【課題解決・対話的学習】

AIバディに目標ゴール記録等を事前に入力し、Gemini(AIバディ)の出力とヒューマンバディとの対話から自分に適したペース配分の計画を立てました。1周毎のラップタイムをヒューマンバディは入力し、AIバディからの分析・助言を受けてリアルタイムに走者の状態を観察しながら、適切な声掛け(情緒面・データ分析)ができていました。音楽:

【ねらい】オペラ「アイーダ」の学習を通して、オペラのよさや魅力を多角的に理解し、自分の言葉でまとめることができる。

生成AI活用の目的:

(1)【文章添削・校正・評価】

自分のレポートを評価してもらい、よりよくなるように対話をしながらアドバイスを求めたりするときに活用しました。

(2)【多面的な見方、多角的な考え方】・【メタ認知】

返ってきた文章を鵜呑みにせず、自分の考えや書きたいことを大切にしながら、いいと思った部分を取り入れるなどして自分で比べて文章を完成させていくときに活用しました。理科:

【ねらい】実験結果を基に、電流と電圧の関係性を見出す。

生成AI活用の目的:

(1)【個別最適化】:NotebookLMを活用しながら、実験で得られた結果からわかる法則について自分の考えをまとめました。

(2)【課題解決・対話的学習】,【文章添削・校正・評価】:GeminiのGem機能を活用し、レポートの添削及び実験で得られた結果からわかる法則について自分の考えをまとめ、その内容が誰にでもわかりやすく伝えられる科学的な表現になっているかどうか確認しました。英語:

【ねらい】困っている相手に対して、相手の立場に立った具体的な提案を申し出よう。

生成AI活用の目的:

【課題解決・対話的学習】、【多面的な見方、多角的な考え方】AIとの対話を通じて、困っている人の多様な状況や背景(隠れたニーズ)を多角的に想像しました。また、生徒同士が対話し、相手の立場に立った具体的な手助けの提案を、適切な表現を用いて構築するために活用しました。公開日:2025年11月01日 12:00:00

更新日:2025年11月04日 18:27:18

-

カテゴリ:カテゴリなし

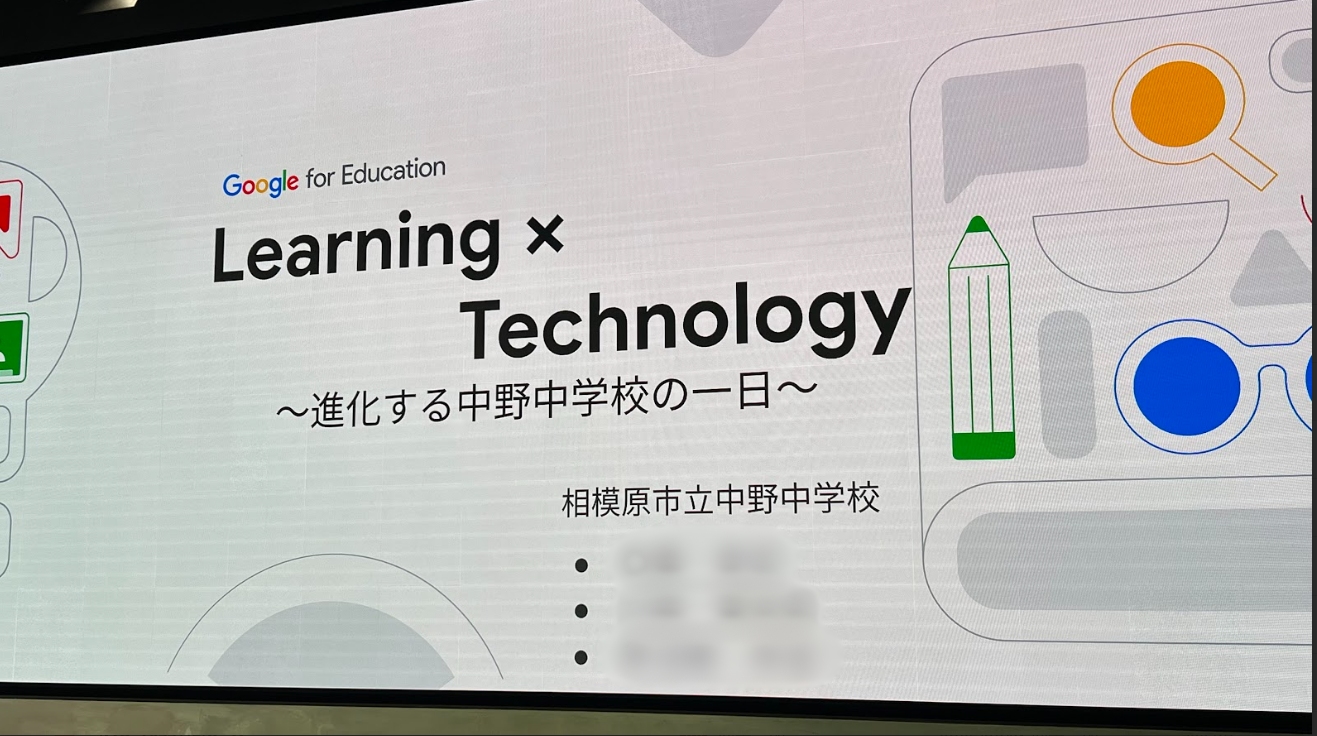

Google for Education 事例校サミットに参加 -

9月20日(土)に本校3年生3名の生徒がGoogle Japan Shibuyaで行われたGoogle for Education事例校サミットに参加しました。自分たちの学校生活(朝の会や授業)では、どのようにICTが効果的に活用されているかをプレゼンテーションしました。テーマは、Googleツール(フォーム・スプレッドシート・ドキュメント・サイト・ミート・Gemini)を活用して『対話力・発信力』『主体性と協働性』『探究力・課題解決力』を高めた事例を発表しました。寸劇を交えながら表現することで、ユーモアのあるプレゼンテーションとなりました。会場には、小学生・中学生・高校生・大人とはじめて会う人ばかりでしたが、堂々と発表できていました。今後の人生において貴重な経験となったことでしょう。

プレゼンテーションの最後に、生徒会長が『ICTを使うことに走ってはいませんか?』と会場のみなさんに問いました。そして、大切なのは『メリット・デメリットを理解して、最適な方法を選択する思考力なのではないでしょうか?』と締めくくりました。会場全体がキューッと引き締まった雰囲気となりました。他の小学生や高校生のプレゼンテーションも素晴らしかったです。ICTが発展している今こそ、このように人間にしかできない力をさらに伸ばしていきたいと感じました。

Geminiを使ってアプリを開発するワークショップでは、引率した本校職員の渡部教諭がグループ代表に選ばれました。それを見つめる微笑ましい生徒の姿も最高でした。

公開日:2025年09月23日 09:00:00

更新日:2025年09月24日 15:15:41

-

カテゴリ:カテゴリなし

情報の授業(総合学習)2年6回目、3年5回目 -

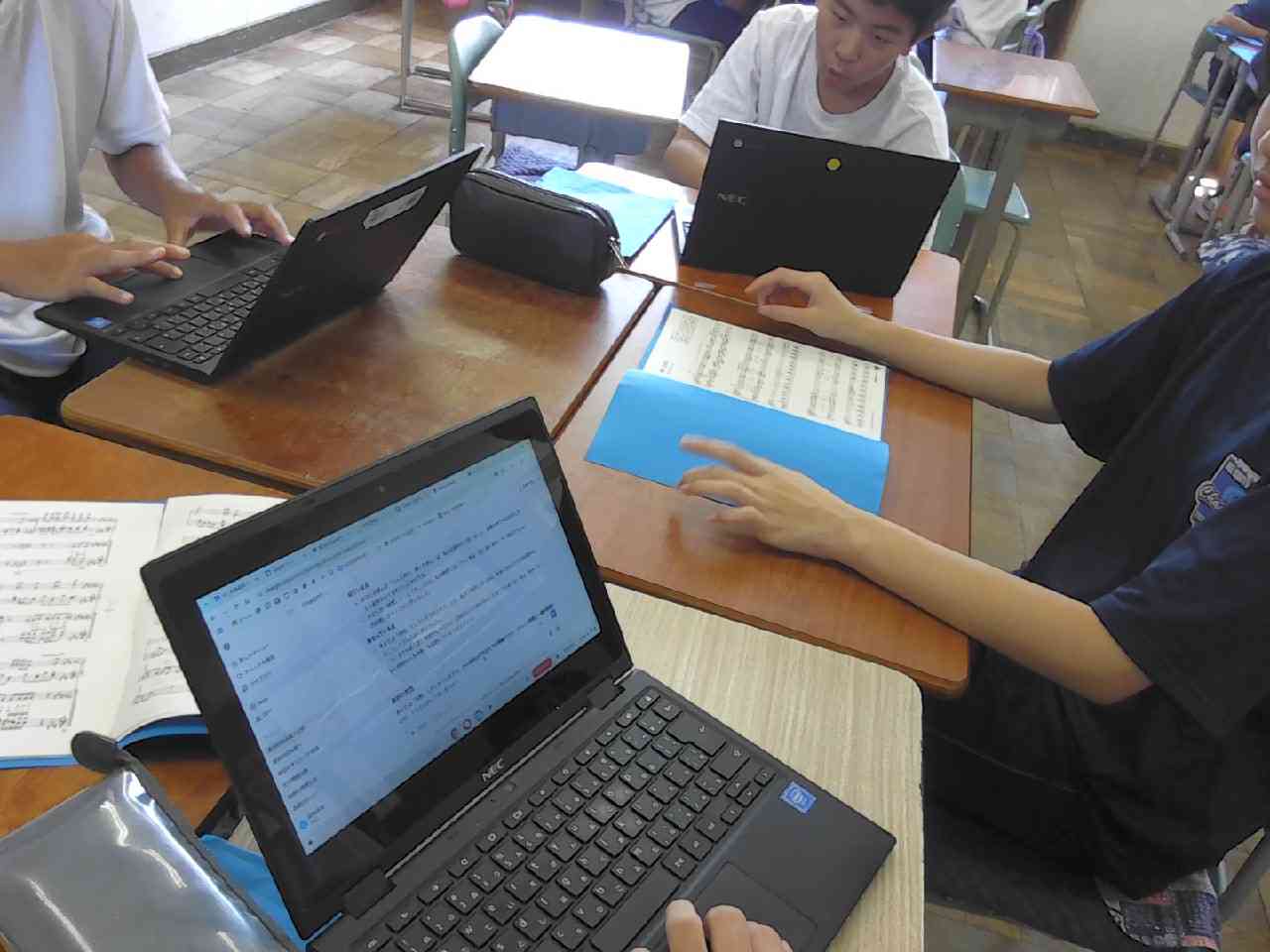

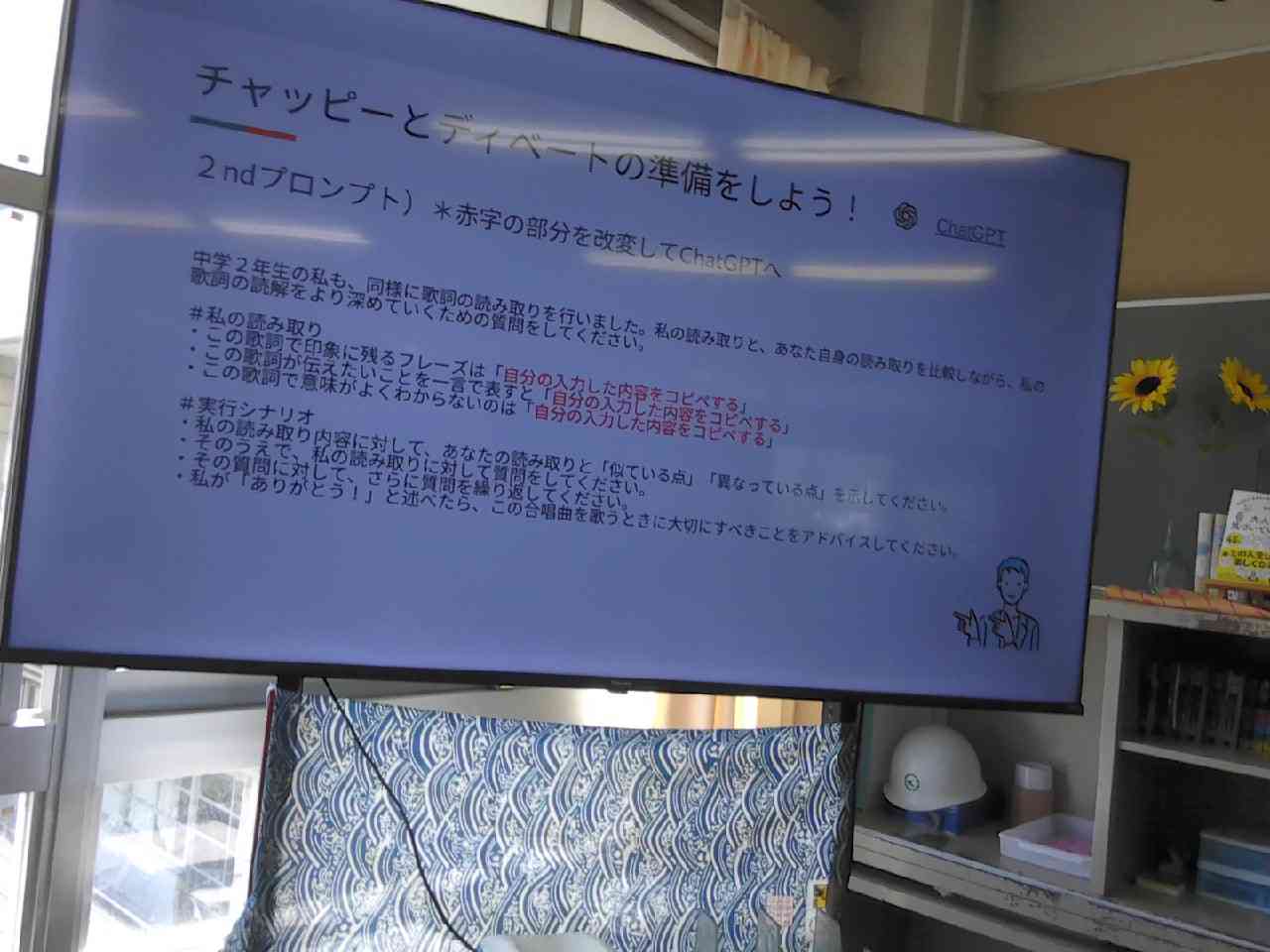

2年生は情報の授業の6回目を行いました。本時のねらいは、「読解力トレーニング1〜学級合唱の歌詞に込められた想いを読み取ろう〜」でした。授業の流れは、学級合唱曲の歌詞を、生活班で音読する。歌詞に込められた想いを生活班で読み取ってみる。教師がデザインしたプロンプトを生成AIに組み込み、歌詞の読み取りの内容について比較し、深める。「どのような想いをもって歌うか」をまとめるでした。今までは、担任の想いや実行委員の想いを受けて、歌詞の読み取りを行っていましたが、生成AIや仲間と対話をしながら歌詞の意味を考えることで、一人一人がより深いところまで読み取ろうとしている姿を見ることができました。

3年生は情報の授業の5回目を行いました。ねらいは「自分の考えの再編集と意識の醸成〜生成AIやペアワークを通して小論文をブラッシュアップしよう〜」でした。こちらも、教師がデザインしたプロンプトに自分の小論文を読み込ませ、【序論|本論|論理展開|表現|結論】の観点に合わせて、【改善提案|理由(1行)|検討の問い】の提案を生成AIにしてもらいました。あるクラスの担任の先生が「結論において、社会の新しいシステムの創造につながるような考えを述べてほしい」と伝えている姿が印象的でした。既存の考えに収まるのではなく、生成AIと協働しながらもクリエイティブな発想を持つことを大切にしています。

公開日:2025年08月29日 16:00:00

更新日:2025年08月29日 18:36:44

-

カテゴリ:カテゴリなし

職員校内研修 -

今年度、本校で取り入れた情報科の授業の、振り返りを行いました。またブラウザアプリNotebookLMを活用した授業設計について考えました 情報の振り返りでは、生徒のアンケートにより情報の授業の成果と今後の生成AIの活用をより活発にするための検討をしました。NotebookLMを活用した授業設計の研修で得た学びを今後の授業に活かして行きたいと思います。

公開日:2025年08月25日 14:00:00

更新日:2025年08月27日 11:50:19